Contents

変形性膝関節症の手術とは?

変形性膝関節症は関節の軟骨がすり減る疾患であり、症状が進行すると変形により関節の疼痛や歩行能力の低下などにつながります。最初は整形外科で注射やリハビリを受けて改善を目指します。しかし変形性膝関節症は進行性の疾患であり、治療を受けていても変形が増悪してくることもあります。そして歩行が困難になるほどの疼痛や変形が見られてくると、人工膝関節置換術を勧められることが多いでしょう。

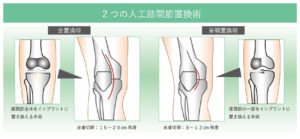

人工膝関節置換術とは、変形により磨耗した関節面を削り取り、人工の関節に置き換える手術です。この人工膝関節置換術には、膝関節の表面を全体的に置き換える人工膝関節全置換術(TKA:Total Knee Arthroplasty)と、関節を部分的に置き換える人工膝関節部分(単顆)置換術(UKA:Unicompartmental Knee Arthroplasty)があります。

人工関節の構造

膝の人工関節には様々なパーツで構成されていますが、大きく分けると大腿骨や脛骨に被せる金属と、その間に入れるポリエチレン素材のインサートからなります。また場合によっては、膝蓋骨も人工物と取り替えることがあります。

膝の人工関節には様々なパーツで構成されていますが、大きく分けると大腿骨や脛骨に被せる金属と、その間に入れるポリエチレン素材のインサートからなります。また場合によっては、膝蓋骨も人工物と取り替えることがあります。

人工膝関節置換術を受けた場合、関節可動域の制限が残り、しゃがみ込みや正座などの深屈曲ができないということがあります。この手術による可動域制限には、手術の手技やリハビリなどの影響を受けますが、近年は人工関節の構造の改良により深屈曲が可能なケースが増えています。

人工膝関節置換術の適応

人工膝関節置換術の対象となる疾患は変形性膝関節症のみならず、リウマチや膝の骨壊死などにより関節の変形が進み、日常生活に支障が出る場合や治療を受けても痛みが強い場合でもおこなわれます。変形の目安としては、膝をまっすぐに伸ばすことができない、あるいは90度以上曲げることができないようであれば手術の適応となります。

大腿骨と脛骨の全体を切除するT K Aでは、変形性膝関節症のあらゆる病態に対して適応ですが、部分的な人工関節をいれるU K Aでは適応が限られます。U K Aでは関節の病変が内側あるいは外側だけに限局している場合であり、靭帯なども含めてその他の組織が健常であることが適応の条件となります。

手術の方法

手術では膝の前面を15〜20cmほど切開して術野を確保しますが、最小侵襲手術(MIS:Minimum Invasive Surgery)の方法を採用している病院も多く、このM I Sでは10〜12cmと従来よりも小さな傷口で手術をおこなうことができます。傷口が小さいということは手術後の疼痛も小さく、傷口の回復も早いです。

人工関節を設置するにあたっては、大腿骨と脛骨の関節面を約1cm削り取ります。従来であれば執刀医の経験と感覚により骨を削っていましたが、現在はC Tスキャンにより関節の状態を三次元的に把握することができ、一人ひとりに合った人工関節の種類の選択や設置する場所の確認など、より正確な術前計画を立てることができます。

また最近では骨を削る位置を数値化して誘導をしてくれる「ナビゲーションシステム」や、設定した位置をオーバーしないように制御をしてくれる「ロボティックアーム」などもあり、手術の成功率や術後の満足度が高くなっています。ただし、このような設備がある病院や取り扱いができる医師は限られていますので、最新の治療を受けるにあたっては取り扱いをしている病院の下調べが必要です。

T K AとU K Aの違い

先ほどの説明でT K AとU K Aの適応の違いは説明しましたが、他にはどのような違いがあるのでしょうか。まずT K Aのメリットの1つに、アライメントの矯正が可能という点があります。変形性膝関節症の方にはO脚やX脚になっている場合が多いですが、T K Aではこのような下肢のアライメント不良を、骨の削り取る角度によって矯正することができます。

また人工関節の面積が大きいため耐久年数は15〜20年となり、U K Aと比べると少し長いです。しかし人工関節の耐久年数は、手術を受けた方の活動度により変わります。U K Aを受ける方はT K Aを受ける方と比べると、年齢が若く変形も軽度であり、仕事をしているなど活動的な方が多いため、人工関節の消耗が早い傾向にあります。

U K Aのメリットとしては、筋肉や腱を切る範囲が少ない分、体の負担が少なく術後の回復が早いです。また温存している関節部分が多いため、術後の可動域制限も少なく、しゃがみ込む動作が可能な場合もあります。そして、入院の期間もT K Aよりやや短くて済むケースが多いです。

しかし変形性膝関節症は進行性の疾患であり、U K Aを受けた後も温存していた関節部分の変形が進むと、結局はT K Aを受けることがあります。またT K Aと比べると技術を要する術式であり、どの病院でも受けられるという訳ではありません。術後の回復の早さを考慮するとU K Aをするメリットは十分にありますが、現状では人工膝関節置換術のほとんどがT K Aとなっています。

リハビリテーション

手術を受けると、日常生活に戻るためのリハビリテーションが必要となりますが、手術をすると筋力低下が見られますので、手術前からも筋力トレーニングを開始する方が良いです。そして術後のリハビリ状態を評価するためにも、筋力や下肢の周径、関節の可動域、アライメントなどの計測をしておく必要があります。

術後1〜3日

人工膝関節置換術の手術を受けると、個人差はありますが痛みを感じたり、腫れにより膝の動かしにくさが見られます。特に術後すぐは炎症反応が強く見られますので、炎症抑えるためにアイシングをおこないます。また関節周囲が腫れてくる浮腫が見られることもありますので、弾性包帯や弾性ストッキングを用いて皮下の内圧を軽減させます。

そして起立動作や歩行動作の訓練も始めていき、早期の離床を目指します。

術後4日目〜2週間

手術から4日が経つと炎症反応が治り始め、徐々に傷口などの組織が修復していきます。また膝周辺のマッサージなどで痛みや浮腫を軽減させていき、曲げ伸ばしの運動を始めていきます。

この時期ではベッド上でC P M(Continuous Passive Movement:持続的他動運動)という機械を使い、約30分間の持続的な関節運動をおこないます。また個々に応じた自主的なトレーニングメニューにも取り組みます。

術後3週目以降

手術から3週間が経つと皮膚や筋肉の修復が進む一方で、その修復過程により癒着が起こりやすくなります。癒着が生じると関節が拘縮し、可動域の制限が強固になります。関節運動は早期から開始しますが、痛みが和らぐこの時期では、癒着防止のためにも積極的な可動域訓練が必要です。また退院してからの生活を見据えて、階段の昇降訓練や筋力強化訓練もおこないます。

退院後

退院後のリハビリメニューは、入院中のリハビリでいかに膝関節の機能が回復しているかによります。特にT K Aを受けた場合は可動域の制限が見られることが多いです。例えば、膝がしっかりと伸びないと歩行動作に支障をきたすことがあり、曲げる動作に制限があると自転車を漕ぐ動作ができないこともあります。

また人工膝関節置換術を受ける方は高齢の患者さんである場合が多いですが、高齢者であれば一度低下した筋力を回復させることはなかなか難しいでしょう。筋力の低下は立っている姿勢の維持や、長時間の移動などが困難になることがあり、外出をする機会の減少に繋がります。そうなると体力や筋力だけでなく、心肺機能や基礎代謝、骨密度などの低下を招くことになり、さらには活動意欲の低下にも繋がります。

このような事態に陥らないためには、術前や術後のリハビリが非常に重要です。退院後では外来によるリハビリを受け入れてくれる病院を紹介してもらうか、自宅でおこなえるリハビリメニューを作成してもらいましょう。

再生医療という選択肢

このように変形性膝関節症では、ヒアルロン酸注射やリハビリテーションによる治療をおこなうか、手術を受ける以外に方法はありませんでした。しかし最近では再生医療を使った変形性膝関節症の治療技術も進んでいます。

例えば自身の血液を使った多血小板血漿(PRP:Platelet Rich Plasma)療法というものがあります。これは血液の中にある血小板を濃縮し、その液体を関節に直接投与します。血小板には細胞や組織を修復したり成長させる成分が含まれているので、自然治癒力を高める効果があります。また自分の血液を使っているので、副作用が極めて少ない治療法です。

さらに再生医療では幹細胞治療というものがあり、こちらはこれまで一度損傷すると再生しないといわれている軟骨を再生させる効果が期待できる治療法です。幹細胞とは骨や筋肉、皮膚などになることができる能力を持った細胞であり、自身の幹細胞を培養して増やし、それを関節に投与することで、すり減ってしまった軟骨を再生させることが可能となります。

このように、これまでは痛みを我慢するか手術を受けるかの限られた選択肢だったのが、再生医療により新たな選択肢が増えています。

まとめ

膝の疾患による手術では、内視鏡を用いた関節鏡視下手術が多いですが、変形性膝関節症では変形の進行状況によって関節鏡視下手術が適応外となり、また関節鏡視下手術を受けたとしても変形が進行し、最終的に人工膝関節置換術を受けることがあります。

最近では手術器具の向上や手術様式の進歩により、成功率や術後の満足度は高くなっていますが、できれば人工膝関節置換術を受けなくても済むように、症状を悪化させない治療に取り組むことが大切です。

No.0008

監修:院長 坂本貞範