Contents

変形性膝関節症とは?

膝関節は大腿骨と脛骨で構成された「大腿脛骨関節」と、大腿骨と膝蓋骨で構成された「膝蓋大腿関節」からなります。そして関節の周りを関節包という膜で覆っています。骨同士が接触する面は、弾力性のある関節軟骨が存在し、この関節軟骨によって歩行時などの膝関節への衝撃を緩和させます。

変形性膝関節症は関節軟骨が変性し、すり減ることにより発生します。軟骨がすり減ると細かい軟骨片ができ、その軟骨片が関節包の内側にある滑膜を刺激すると滑膜炎が起こります。よく膝が腫れて水がたまるといった現象がみられますが、これは滑膜炎を起こしている証拠です。滑膜炎では滑膜から通常以上の関節液が分泌され、それにより膝が腫れてきます。炎症を起こしている滑膜からは、さらに炎症を助長する物質が生産され、より変形性膝関節症が進行します。

また関節軟骨が変形すると、その周辺がとげ状になる骨棘がみられるようになります。 この骨棘が形成されると滑膜を剌激することがあり、より一層、滑膜炎を悪化させることにつながります。

原因の分類

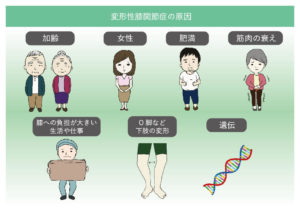

統計を見てみると、40歳以上では、5人に1人が変形性膝関節症になっています。また女性に多くみられる疾患であり、発症率は男性の2~3倍といわれています。そんな身近に感じられる変形性膝関節症になる原因には、一次性と二次性に分けることができます。

まず発症原因がはっきりとしない変形性膝関節症は、一次性関節症と呼ばれます。考えられる原因としては、加齢や体重の増加、O脚のように膝が内反変形している、仕事で重い物を持つなどして膝の負担が増大しているなどが関係しているとみられています。最近の研究によると、遺伝の関与も解明されています。

二次性関節症は原因がはっきりとしており、例えば骨折や半月板損傷、膝周辺の靭帯損傷などにより発症しますが、一次性と比べると発症頻度は高くはありません。

変形性膝関節症の薬物療法

変形性膝関節症の薬物療法には、外用薬・内服薬・関節内注射があります。

外用薬には、皮膚から薬の成分である非ステロイド性消炎鎮痛薬(NSAIDs)などが吸収されて効果を発揮する、塗り薬や貼り薬(湿布薬)があります。内服薬としては、痛みや炎症を抑える非ステロイド性消炎鎮痛薬(NSAIDs)、解熱鎮痛剤、強力な鎮痛薬であるオピオイドなどが用いられます。関節内注射では、炎症を抑える作用が強いステロイドや、関節の機能を改善させるヒアルロン酸が用いられます。

それでは項目ごとに詳しくみていきましょう。

外用薬

変形性膝関節症の外用薬には、塗り薬と貼り薬があります。

塗り薬にはクリーム状やゲル状など、さまざまな形状のものがあり、使用感の好みなどによって処方され、肌の露出する部位での使用の際に重宝されます。

貼り薬としては、湿布薬が一般的です。湿布は副作用がなくて安心と思われている方がいるかもしれませんが、病院から処方される湿布の中には、比較的強く炎症を抑える成分を含んだ湿布薬もありますので、注意しましょう。また、肌を密閉してしまうので、赤みやかぶれを起こす場合もあります。

基本的には冷湿布や温湿布には、体感で感じているほど局所の温度を変化させません。冷湿布の水分が冷感を、温湿布の唐辛子成分が温感を感じさせるのです。さらに薄い茶色の湿布もあります。基本的には、どれも経皮的消炎鎮痛剤が皮膚からしみこんで効果を発揮します。

外用消炎鎮痛薬(シップ剤)

内服薬

内服薬には、直接膝に作用して、痛みや炎症を緩和させる「非ステロイド性消炎鎮痛薬」、脳の神経に作用して痛みを緩和させる「アセトアミノフェン」、強力な痛み止めの効果がある「オピオイド」、2016年に保険が適用された抗うつ薬の1つである「デュロキセチン」などがあります。

非ステロイド性消炎鎮痛薬(NSAIDs)

非ステロイド性消炎鎮痛薬は抗炎症作用、鎮痛作用、解熱作用を有する薬剤の総称で、広義にはステロイドではない抗炎症薬すべてを含みます。一般的には、疼痛、発熱の治療に使用される「解熱鎮痛薬」とほぼ同義語として用いられています。長期間に渡って使用すると、胃腸障害や腎臓障害、心血管障害が起こることがあります。代表的な薬剤として以下があります。

病院で処方される主な非ステロイド性消炎鎮痛薬

• アスピリン(バファリン®など)

• ロキソプロフェン(ロキソニン®など)

• ジクロフェナク(ボルタレン®など)

• インドメタシン(インダシン®など)

• メフェナム酸(ポンタール®など)

• スルピリン(メチロン®など)

• アセトアミノフェン(アンヒバ®、カロナール®など)

※( )は商品名

市販薬の主な非ステロイド性消炎鎮痛薬

• アスピリン(バファリンA®など)

• イブプロフェン(イブ®など)、

• エテンザミド(ノーシン®,新セデス®など)

• イソプロピルアンチピリン(セデス・ハイ®など)

• アセトアミノフェン(タイレノール®、小児用バファリン®など多くの市販薬)

※( )は商品名

アセトアミノフェン(解熱鎮痛薬)

アセトアミノフェンには、解熱作用と鎮痛作用があります。

体温の上昇には脳が関わっていて、脳の視床下部というところに体温調節中枢があります。風邪などによって発熱の情報を持つプロスタグランジン(PG)が作られ、それが脳の体温調節中枢に伝わり、この情報を受けた体温調節中枢が、体の各部に体温を上昇するように命令を出します。これにより発熱が生じます。

アセトアミノフェンは視床下部における体温調節中枢に作用し、熱の放散を増大させることで熱を下げます。ただし平熱時にはほとんど体温調整に影響を及ぼさないという特徴があり、疼痛緩和作用は働きますが、抗炎症効果はほとんど作用しないといった特徴があります。副作用が比較的少ないのですが、稀に吐き気・嘔吐・食欲不振などが現れ、飲みすぎると肝機能障害など起こす場合があります。

主な薬剤

• カロナール

剤形が錠剤、シロップ剤、細粒剤など多種存在し、用途などに合わせて選択が可能

• アンヒバ,アルピニー

坐剤であり、内服薬の嚥下が困難な患者などへのメリットが考えられる

• トラムセット

アセトアミノフェンとオピオイド鎮痛薬(トラマドール)を配合した製剤

オピオイド

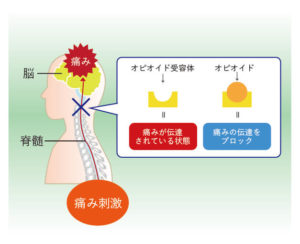

オピオイド鎮痛薬は、強い鎮痛作用をもつ医療用麻薬です。

オピオイド鎮痛薬は、強い鎮痛作用をもつ医療用麻薬です。

脳と脊髄にはオピオイド受容体があり、この受容体に薬剤が結合することで、脊髄から脳へ伝わる痛みを遮断します。がん治療として用いられているほか、オピオイドの薬剤以外を用いても症状が改善されない場合などに、使用が認められています。

オピオイドの主な種類

オピオイドの副作用

吐き気・嘔吐

オピオイド鎮痛薬を初めて使用したときや薬の量や種類を変更したときに、数日~2週間程度みられることがあります。オピオイド鎮痛薬の種類にもよりますが、3~6割の人に現れると考えられています。しかし、症状の多くは吐き気止めの薬でおさえることができます。

便秘

オピオイド鎮痛薬は、もともと腸などの消化管の運動をおさえる働きがあり、下痢止めとして使用されることもあります。便秘はオピオイド鎮痛薬を使用している人のほとんどにみられ、オピオイド鎮痛薬を使用している間はずっと続きます。

眠気

オピオイド鎮痛薬を使い始めたときや、量を増やしたときにみられます。しかし、通常は1週間程度で軽減するようです。その後も眠気が続き、『ぼーっ』とする症状が強くなった場合は、医師や薬剤師に相談して、オピオイド鎮痛薬以外の原因についても調べる必要があります。また、腎臓の機能が低下しているとオピオイド鎮痛薬を使用した際に、眠気が強くなることがあります。急激に眠気が強くなった場合には医師に相談してください。

デュロキセチン

デュロキセチン(Duloxetine)は、「セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬(SNRI)」と呼ばれる抗うつ薬の一つです。日本では2010年からサインバルタの商品名で知られており、薬事法においては劇薬に分類されます。日本での適応はうつ病・うつ状態に加え、糖尿病性神経障害・線維筋痛症・変形性関節症・慢性腰痛症に伴う疼痛で使用します。

主な副作用は、吐き気・眠気・口の渇き・頭痛・めまい・便秘などがありますが、従来の抗うつ薬に比べかなり軽減されています。人によっては、尿の出が悪くなる事があるかもしれません。とくに、高齢の人や前立腺肥大症のある方は注意が必要です。そのほかに、頻脈や血圧上昇もこの薬にみられる特有な副作用です。脈拍が速くなることがあり、動悸を感じるときは早めに受診しましょう。

もし普通でない不安感や焦燥感、イライラして落ち着かない、気持ちの高ぶり、悪い衝動にかられるなど、精神的な変調が気になるときは、医師に相談をする必要があります。このような気分障害は、とくに飲み始めや薬の量を増やしたときに現れやすいものです。

そのほか発現頻度はきわめて稀ですが、重い副作用として、セロトニン症候群・抗利尿ホルモン不適合分泌症候群・痙攣・肝機能障害などの報告があります。上記のような初期症状をふまえて、なにか普段と違う「おかしいな」と感じたら、すぐ医師に連絡して下さい。

関節内注射

炎症症状が強く、膝に関節液がたまって痛む場合は、注射器でたまっている関節液を抜き、そこへステロイドやヒアルロン酸を注射します。

ステロイドの主な効果としては、抗炎症と鎮痛作用を持ち、速やかに痛みを抑える効果が期待できます。変形性膝関節症の痛みの原因は、軟骨がすり減ることで生じた滑膜の炎症です。ステロイドの投与はこの炎症を抑え、痛みを鎮めるための注射です。

ヒアルロン酸は関節の動きを滑らかにし、痛みをやわらげる効果があります。もともと関節内を満たしている滑液には、ヒアルロン酸が含まれています。ところが、加齢の影響によりヒアルロン酸の分泌は減少していきます。潤滑油の役割を果たしている滑液が減少すると、関節の動きも悪くなります。そうなると膝に痛みが出やすくなりますので、ヒアルロン酸の注入は関節の運動を潤滑にさせるだけでなく、痛みを和らげる効果もあるといえます。

ステロイド注射には、軟骨の代謝を抑制して軟骨を破壊するといった副作用があり、頻繁に投与することは勧められていません。一方でステロイドとは異なり、ヒアルロン酸には重大な副作用の心配はありません。ただし、関節内に注射をするということは、必ずリスクも伴います。

例えば、細菌による感染です。発生頻度は稀ですが、注射により関節内に細菌が侵入すると、化膿性膝関節炎になることがあります。そのため、ヒアルロン酸を注射しても効き目を感じなくなった人が、漫然と関節内注射を打ち続けることは控えた方がよいでしょう。

まとめ

ステロイドやヒアルロン酸の注射でも症状が改善しない場合、現在の保険診療では、骨切り術や人工関節の手術が検討されます。ところが、手術となると入院や長期のリハビリなど、患者自身だけでなくその家族まで負担が大きくなります。場合によっては、本人が希望していても、年齢や既往歴から、手術を受けることができない人もいます。そうなると、これまでは漫然とヒアルロン酸注射を続けるしかありませんでした。

ところが近年、再生医療を始めとする自己細胞を活用した治療法により、新たな選択肢が増えました。それは自身の脂肪から抽出して培養した幹細胞を、再びの自身の膝に注射するという方法です。幹細胞は、関節軟骨の再生および周囲の組織を活性化し修復を促して、関節の衝撃を減らします。自身の細胞を使用するので、拒絶反応などの副作用はほとんどありません。手術は受けたくない、または受けたくても受けることができないという方は、一度再生医療を検討するのもいいかもしれません。

No.0006

監修:院長 坂本貞範